2020年11月23日《终南印社成立四十周年庆典暨全国篆刻名家邀请展》和《终南印社社员作品展》在西安隆重举行,由西泠印社出版社出版的两个作品展合集和《终南印社文集》也同时与大家见面。

《文集》的内容涵盖了印社几代人艰苦奋斗,从无到有,不断进取所取得的学术成果。同时集中反映了印社四十年来几代印人,为篆刻艺术所付出的辛勤努力和巨大贡献,也体现出了每位作者的艺术修养、专业素质和学术水平。几天来,每当翻阅文集时都使我有心跳加速的感觉,这是印社几代人的梦想,始终梦想着能有一本学术文集来作为印社基础建设之根基、创作理念之反映和作为篆刻作品的支撑,这一愿望终于在今天得以实现,为此,我对所有为此文集辛劳付出的社友同仁表示衷心的感谢。

负责《终南印社文集》一书文稿收集、审阅、整理、并参与编辑工作的是终南印社副社长侯立新博士,在为此书辛勤工作了十几年之后,在《文集》的后记中这样写道:“本文集以征集、特约的形式组稿,得到了终南印社广大社友的支持,在“学术”与“温度”之间,文集尤重视对老一辈艺术家文章的汇辑、整理同时,也特别注重对新人的发掘与鼓励,希望以此来寻绎、塑造终南印社学术精神,推动印社的学术研究。”这是他的期望,也是社印同仁共同的愿望。

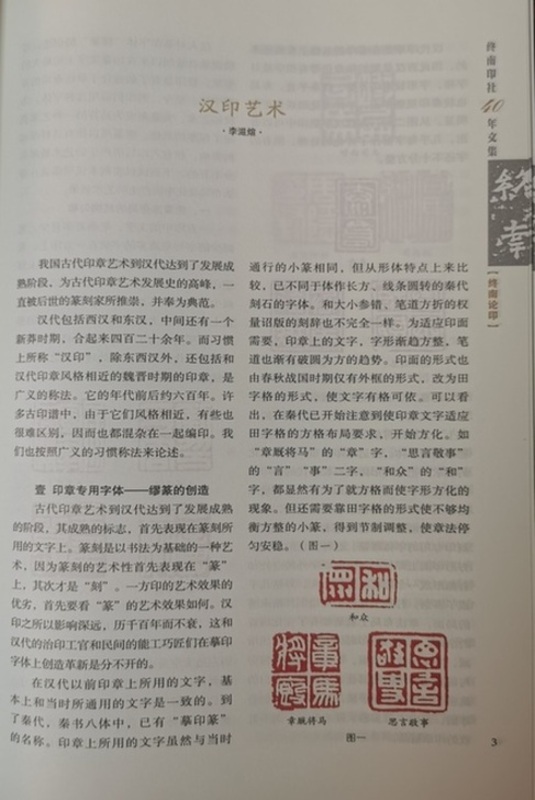

我第一次打开文集时,首篇看到的就是首任社长李滋煊先生在上世纪八十年代撰写的《汉印艺术》,此文长达几万字,配印百余方,所选用汉印都是老先生在经过几十年的艺术实践,和在那浩瀚的数以万计的汉代古印中精选出来的。为了不误人子弟,他曾以自已的审美,反复斟酌,几度复稿,可谓:殚精竭虑、费尽心机。当我们以敬畏的心态去认真拜读此文时,你会发现,在现代印学史上,尤其是在祖国经历“文革劫难”之后,万劫不复之时,在印学几乎少有人问津的特殊情况下,能够写出如此既精辟又通俗的印学研究文章,沒有高屋建瓴的宏观视觉、全面博学的知识积累,以及“致广大、尽精微"的治学态度,怎能写出这样的论文?几乎是不可能的。因此,此文几经发表,并在全国最具影响力的《书法》杂志上连载近二年之久后,人们发现,就在汉印学术研究方面,《汉印艺术》的体量和学术性是空前的。而基于这种在国际印学史上具有永恒价值的学术论文,在终南印社文集中做为开篇大戏登场,其体现出的含金量和说服力以及编者的智慧是不言而喻的。

说到《文集》当我们因琐事而还没有时间翻阅文集时,不仿先静心来看看目录,你会发现从第1页到579页,这近六百页的文章汇集,无论从文章顺序的编排,还是"终南论印"、“汲古开今"、“感旧述怀"、“大事记”四大板块的分类上,都反映出了编者的水平之专业,素养之高,你不得不说个“好”字。经过2008年奥运会对“中国印”的专业普及和宣传后,篆刻艺术在今天的芸芸众生中,与此前的认知情况相比大有改善:印章从用于银行取钱、个人身份认证的实用性上,人们逐渐关注到了它的的艺术性上,甚至是经济价值上了。然而做为一名篆刻艺术的工作者,如果不能具备刻印之外的理论素养和捕捉创作时给你带来的灵感,以及创作过程中所记录下来的心得体会,若你还没有这方面的能力,那我告诉你,通过看看这本文集,感受感受他们的心路历程,你也许会从某篇文章中受到启发,从而知道了如何开始。

作为一个学术团体,有一本学术性强的、高质量的文集与没有这样的文集相比较,所体现出的存在价值和影响力是不能相提并论的。为了说明终南印社文集的质量和学术价值,除了《汉印艺术》之外,我们再来看看文集里的其他文章:

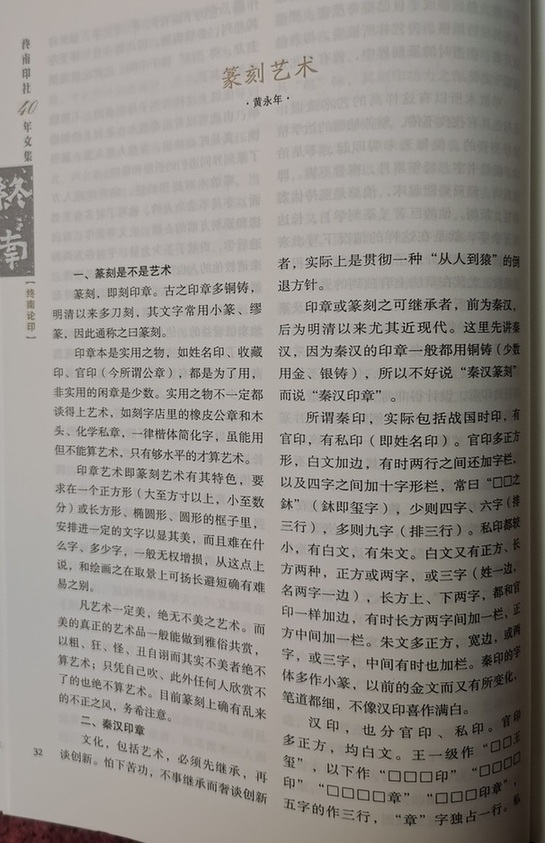

黄永年先生在《篆刻艺术》一文中,开门见山的对篆刻的概念,什么样的印章才是篆刻艺术,什么样的印章才能是美的艺术,做了科普式的解释。之后又以三个部分对秦汉印章和明清以来篆刻的艺术性,以及流派印各家的篆刻水平和印学地位进行了画龙点睛的评介,可谓:独具慧眼,一言中的。他在论秦汉印章的开头就指出:“文化,包括艺术,必须先继承,再谈创新。怕下苦功,不事继承而奢谈创新者,实际上是贯彻一种‘从人到猿’的倒退方针。印章或篆刻之可继承者,前为秦汉,后为明清以来尤其近现代。”在介绍“明清以来篆刻”时,对一代大师赵之谦作了这样的定位:“集秦汉印之大成,又参以泉货、瓦当文字,变化万千,其《二金蝶堂印谱》中精美可法者多之百分之九十以上。至今尚无人能企及更无人能超越。”

张范九先生在他撰写的《论近代汉印派的继承和创新者——吴派传人赵古泥、邓散木的篆刻艺术风格》一文中,把吴昌硕、赵古泥以及邓散木定位在了近代汉印派上,并对赵、邓二人的篆刻艺术风格进行了深入浅出、客观公正的学术评介。他指出:“从以上赵古泥、邓散木两代人的成长过程、创新精神、艺术成就来看,我国的传统艺术——篆刻(其中尤其是秦、汉印章)真是代不乏人,而且一代更比一代强。”表达了先生对秦、汉印章艺术高度的认同,强调了篆刻家从继承、创新直到最后成功,学习秦、汉印章的重要性。

钟明善先生在《篆刻艺术的昨天、今天、明天》一文中,前后时间跨越几千年,从上古时代至今,把文化与文字,文字与篆刻,印章与艺术相互依存,相互关联,相互推进,相互发展之间是如何辩证的发生作用进行了透彻精辟的论述,让读者在阅读时有既超时空,又接地气之感。他在最后的结束语中这样谈到:“在大千世界中,作为人的艺术理想寄托的篆刻艺术,作为集雕刻、绘画、书法、治印为一炉的篆刻艺术虽然是微不足道的小道,然而,一滴水中,也有三千世界的影子,它是渺小的,它的包容量又是极大的。昨天,它积淀着中华民族深遂丰富的文化思想;今天他浮现着中华民族创造新时代的精神;明天,它将是伴随中华巨人前进的足音。”读来气势恢宏,催人振奋。

傅嘉仪先生的《朱丹铁笔画新天》一文,是对上世纪八十年代篆刻艺术复兴之时,在西安举办的国际性交流展——“当代篆刻邀请展”的述评,读来洋洋大观,五湖四海,从古到今,论朱谈白,深入浅出,饱含深情。他指出:“罗丹,曾经说过:‘艺术就是感情’,对于艺术来说,感情就是灵魂和生命的结晶。……我们主张学习传统,更要锐意求新,我们要有饱满的热情和勇气,从传统观念的束缚中冲决出来,还要从传统的宝藏中吸取琼液。我们开拓新的美学思想时代的精神,要把民族的优秀气质和意识与之有机结合起来,是古老的篆刻艺术,在我们这一代人的手里,从本质上给从突破,是他永远朱霞散彩,石缘生辉。”

赵熊先生的文章入编篇数最多,在目录中夺人眼球,我们从编辑在一起的四篇文章的标题上不难看出,有谈陕西印学发展史,有谈汉字书法篆刻演进的,也有谈对古玺章法之变的,还有谈自已二十多年来对篆刻艺术情有独钟的经验总结。读了这些文章,你会从中感受到一个老印人是如何在创作中,把握各种艺术元素对篆刻创作所起的作用。他在《雕虫之魅》一文中深情的说:“在雕虫之路上,虽然已经走过了半个多世纪,但这小小方寸的魅力依然不减,我愿意为其所诱引、所氤氲,看看还能再向前走多远。”大有“老骥伏枥,志在千里”之气魄。其他老篆刻家如李成海、方胜、郑幼生、周晓陆、方磊、沈锡健等,也拿出自己多年所撰写的精彩论文,传经送宝,抛砖引玉,为后学者提供了学习的范本,也为本次文集的质量加重了砝码。因篇幅有限其他文章就不在此赘述。但要特别讲一下,早在十几年前,我就建议印社应该有一本自己的文集作为印社的基础建设之根基,之后印社决定,由我和侯立新博士一起负责此事。当时郑幼生先生听说此事之后,第一时间送来了自已的《篆刻艺术的美学特征》等文章,表达了他对此事的积极态度来支持文集的出版,这表现出了一个老篆刻艺术家无私奉献的精神和高尚情怀。今天再读其文,论证清晰,论点鲜明,引古证今,逻辑性强,展示出先生深厚的文化底蕴和博学的知识面。当我们看到为庆祝终南印社成立40周年纪念袋上印制由他撰写的“终南印社记”,可谓:气势磅礴,文采风流。

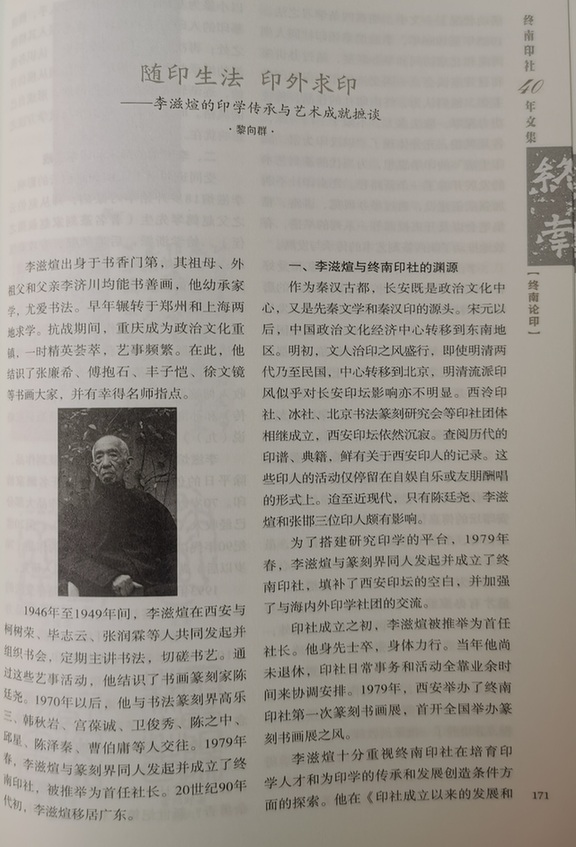

这本文集中还编入了印社中青年印人很多高质量的文章,从目录中也能反映出所占的比重,这说明印社的学术研究梯队已经形成。这些文章中有谈研究先贤成果的,有谈自已创作体会的,有谈对古代印章学习借鉴方法的,也有谈对单字印、朱白相间印专题研究的等等。当我阅读了魏杰对如何拓好边款所探索出的新方法,用《篆刻边款捶拓技法新探》一文来认真阐述,希望帮助印人在提高印章边款的制作质量和艺术性上,能够起到积极有效的作用。体现了他在篆刻创作上精益求精的治学精神、创新意识和高度的责任感。而他的玩伴岐岖,在印坛里辛勤耕耘了几十年,成就显著,收获颇丰,在他的《秦封泥的发现与研究》一文中,对西安北郊相家巷出土的秦封泥,从发现到研究的过程进行了深刻的论述,并整理、编辑了“相家巷出土秦封泥大事记”,以及“20世纪90年代以来的秦玺印封泥研究——相家巷等地新出土秦封泥资料的公布与著录”,体现出了一位资深印人在考古、鉴定方面的学识和素养。侯立新则将他在古玺印鉴藏方面的知识和见解,在《古玺印鉴藏札记两则》里一吐为快,他指出“在我看来,古玺印鉴藏是关于性灵的学问。收藏战汉玺印,说到底,是自己的选择和需要。与其说是藏古、鉴古,不如说是以战汉玺印为支点,以古代印人为榜样,通过他们的成败得失来勾画自己理想的审美境界和人生境界。通过鉴藏不断提升自己,在赏玩中鉴别、取舍,化古为我,熔铸自己的艺术风格,建构自己的艺术观和学术观。”其论点明确,观念新颖,视角独特。他在另一则《篆刻艺术的传统与现代》一文中,引古说今,尤其运用“1500年前南齐谢赫在《古画品录》中,关于中国艺术品评只有‘巧与拙’的价值判断,并无‘古与今’的时间判断”的观点作为理论依据,来判断古与今,传统与现代篆刻的艺术价值。又用他对古玺印鉴赏的经验和艺术价值评估来为读者提供参照对象。这也佐证了“艺术只有好与坏,没有新与旧”价值判定的观点,可谓真知灼见,发人深省。还有林浚《关于篆刻的思考》、姚安的《关于篆刻“天真印“初探》、张哲的《浅谈篆刻和章法的关系》、陈根远的《新见李自成时期两方官印及其相关问题》、杨小琪《略论赵之谦与印外求印思想的形成》等等,都有独到的见解、独立的思考以及成熟的创作理论,读来朗朗上口,妙语连珠。读第三版块“感旧述怀”所录的28篇文章,无论是肖云儒、李成海老先生回忆、感怀的文章,邱宗康、傅岚、黄寿成的想念追思其父的亲情大爱之文,还是张鉴宇、汪运渠等写的怀念追思前辈印友的文章,你随便翻阅一篇,都是文情並茂、感人至深的好文。而在文集第二版块所录的14篇文章中,一读便知,都是集印人与学者为一身的印社中坚所发出的强有力的学术之声,读后你没有理由不为他们的研究成果而点赞。在这里还要特别提出的是:在广东工作的著名书法理论家黎向群先生,近二十年来,他虽身居南粤,却心系终南,无论是在湛江,还是调到广州从事书法篆刻以及理论研究工作,都始终如一的关注着终南印社的生存和发展。作为李滋煊先生的学生,在李老移居广东的十几年里,他照顾关心先生的生活状况,支持先生的艺术创作,还为先生排忧解难,可谓无微不至,情同父子。你若读一读黎向群撰写的《随印生法 印外求印——李滋煊的印学传承与艺术成就摭谈》一文,你会感受到他对恩师的关注程度有多么深,理解有多么的到位。

“文章千古事,得失寸草心”,我在二十余年的时间里,把印学研究的则重点放到了朱白相间印上,我一边学习研究历代朱白相间印的艺术特征和发展趋势,一边进行艰辛的艺术实践,也创作出了一大批朱白相间印。我把历代朱白相间印的“一朱一白”、“二朱一白”、“三朱一白”、“二朱二白”等等如此习惯性的创作模式打破开来,将朱白印文按照“视觉艺术美"的理念和效果,让朱、白印文的线,在一方印章的任何一个章法布局中出现,给视觉上带来了新的感受,一看便知与传统拉开了距离。而年轻印人宋阳,从一个学习通迅专业的理科生,在我的诱导影响下,或者说是一种对我的尊重,渐渐地也喜欢上了刻印章,在与我长期相处的过程中,或许感受到了我的不容易,因此想说点什么,就写了一篇《关于朱白相间印的思考》的短文,浅谈了他不成熟的想法,也有幸入编了本文集,这也反映了编者对青年学子的一种提携和关爱,诚请大家多提宝贵意见。

我在提笔设想写这篇书评的时侯,就想把所有入录作者都发自内心的去说一说,赞一赞,遗憾的是,写到这里我发现这一想法极不理性,也不现实。因此希望没有被评说其文的社友,给予充分的理解。

……

就在昨天晚上,我在茶桌前,品着陈年普耳,认真阅读文集、撰写书评直至深夜,当我把精美的文集合好竖立起来,放在桌前起身离开时,恍恍惚惚地看到了这本文集渐渐地在变大、变大、变大……,文集仿佛在我面前变成了一块巨大的碑,我赶紧扶椅坐下,合合眼,摆摆头,在静下来的时候,才觉得刚才在恍惚之中见到了的那块碑——《终南印社文集》就是我心目中的“丰碑”。

(作者:宋国琦,中国美术家協会会员,中国书法家协会会员,陕西省美术家协会第四届副主席、顾问,陕西省花鸟画研究会副会长,第七届终南印社副社长,顾问)