“对每一位学生的终身发展负责,每一种未来都值得被认真对待!”东莞六中校长刘瑞红说,这既是东莞六中对莞中办学宗旨的传承,也是我们在守正创新中形成的教育信念。有对学生终身发展的责任意识,也有对多元发展的尊重态度,更是学校十五年育人实践的真实写照,传递出教育应有的温度。

(东莞六中生涯活动现场)

恰逢学校迎来建校15周年,东莞六中开展了该校第七届“生涯活动周”。校园中暖意流动:中国农业大学、东北大学、兰州大学等近20所高校的咨询点前,高中生们与大学老师聚拢交流,畅谈未来方向;六中校友分享的十年老照片里,镌刻着青春与学校共同成长的痕迹。

而在刘瑞红的心中,每年的毕业典礼更是最珍贵的记忆。任职两年多来,她坚持为每一位毕业生亲手颁发毕业证书、握手合影。这一动作重复1300多次,站立持续四五个小时。“这不仅是一个仪式,更是一次爱与责任的传递。”刘瑞红说,这是对每一位学子最直接也最平等的尊重,亦是对鲜活生命的深切敬畏。

(资料图:东莞六中毕业典礼合影环节)

近日,东莞六中校长刘瑞红接受记者专访,细数学校发展的点滴历程,分享以爱与责任为核心的教育实践,描绘学校未来的发展蓝图。

据介绍,东莞六中2025年中考招生规模1530多人。学校已获评东莞市品牌学校,成为广受家长认可的公办优质高中。在高考方面,数理特色班成绩显著,60%的毕业生考入985高校,80%进入211高校,近五年来,已有620余名学生进入上海交通大学、武汉大学等知名学府。自主招生等多元升学路径也为学生拓宽了成长通道。

校友群体中人才辈出,有的在人工智能、生物医药等领域成为青年学者,有的扎根教育、医疗、基层治理等一线岗位践行责任担当,他们共同成为学校“臻善致远”校训的生动诠释。

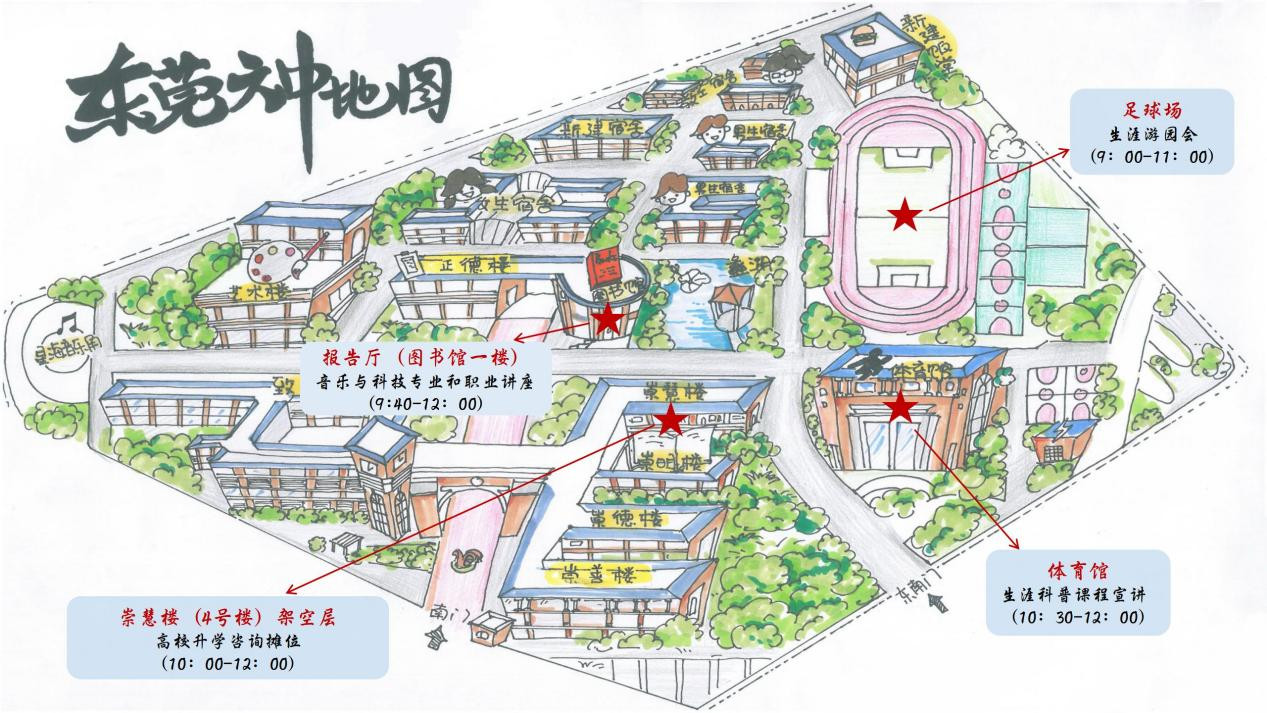

(东莞六中生涯活动地图)

南方网:今年是东莞六中建校15周年,如果把学校比作一个人,您会如何总结这十五年的成长历程?

刘瑞红:如果把学校比作一个人,东莞六中这15年的发展,正是一位优秀青年从“立骨”“蓄力”到“明志”的成长历程。

第一个五年:“立骨”,这是蹒跚学步、奠定品格的阶段。我们专注于构建现代化的学校治理体系,夯实教育教学常规,凝聚“六中精神”,为六中这个“少年”塑造了挺拔的骨骼与纯正的品格。

第二个五年:“蓄力”。 如同进入青春期的少年,我们全面发力,在课程建设、教师发展、科创体艺等方面进行大胆探索,逐步形成了善远教育品牌。这五年,是为他强健筋骨、积蓄内力的关键期。

第三个五年:“明志”。 如今,我们不再满足于自身的成长,更致力于明晰价值、贡献社会。办学质量与社会声誉稳步提升的同时,我们更加清楚“为何而教”“培养何人”,教育品牌日益彰显。

面向未来,我们的发展步入“创新开拓”的新阶段,牢固树立正确育人观:

1.智慧赋能,进化“大脑”:通过深度融合人工智能等科技,让学校治理与教学更智能、更高效。

2.五育融合,强健“体格”:通过推动德育、智育、体育、美育、劳育的深度融合,培育生命完整、人格健全的人。

3.生涯引领,点亮“心灯”:正如今天的活动,我们把生涯教育贯穿始终,唤醒学生潜能,帮助他们找到热爱与方向。学校将生涯教育与科创、阅读深度融合,每年开展生涯游园会活动,推出“生涯教育周品牌,引入高校科技讲座和专业介绍,家长职业讲堂、模拟招聘以及挖掘行业资源精准赋能,让学生的生涯规划从“模糊构想”走向“精准对接”,比如今天有近20所高校的专业咨询会,就是帮学生提前链接未来的升学与职业发展规划。

4.格局提升,拓宽“视野”:我们将立足湾区,加强对外交流,联合高校共建,为学生发展提供更丰富的教育资源,培养具有家国情怀和国际视野的时代新人。

简单说,六中的过去,是一个健康成长、卓然独立的奋斗故事;六中的未来,是希望成为每一位学子生涯路上的灯塔与同行者,与他们一起,奔赴更加辽阔的星辰大海。我们将始终践行“对每一位学生的终身发展负责”的办学宗旨,坚信“每一种未来都值得被认真对待”,让每个孩子的潜能都能在这里充分绽放。

南方网:我们此前实地走访学校时注意到,人工智能实验室、生涯教育周、图书馆等特色空间和载体,形成了科创、生涯、阅读三大教育特色,分别对应着前沿、丰富、长远的“三种未来”培育方向。您如何理解这三种未来?三者融合背后,又蕴含着怎样的教育思考?

刘瑞红:“三种未来”的提法很贴切,它们其实是相互支撑、缺一不可的有机整体,共同构成我们为学生铺就的完整发展图景。

科创教育为学生提供应对未来的“硬核工具”,我们的人工智能实验室不仅是硬件设施,更是培养学生创新思维的孵化器,“全国青少年人工智能核心素养测评共建示范校的荣誉,印证了我们在发展学生思维深度和科技教育上所做的探索;

生涯教育为学生提供探索自我的“广阔地图”,从每一年的开展的生涯游园会的沉浸式体验,到今天的高校咨询会,我们始终致力于帮助学生发现自我、规划人生,找到自己的热爱,激发内在的动力;

阅读教育为学生提供穿越未来的“恒定罗盘”,我们的图书馆担负着发展学生综合素养,塑造学生的精神高度的重要作用,让他们在海量书籍中汲取终身发展的能力,让他们明晰为何出发,无论在何种境遇下都能保持内心的定力与审辨的智慧。

如果说最重视的,其实是“三者的融合”。我们努力使六中学子能:以“阅读”铸就的丰盈内心为根基,以“生涯”探索出的热爱为航向,再用“科创”锻造的利器破浪前行。对六中而言,最有价值的未来是让每个学生都能在多元滋养中找到属于自己的成长节奏,这正是“每一种未来都值得被认真对待”的真实写照。

南方网:15年深耕之下,学校的办学成效最终会体现在社会认可与人才培养质量上。能否请您具体谈谈,这些年学校中考招生、高考成绩等方面的核心表现?同时,校友是学校育人成果的重要体现,能否介绍一下校友群体的整体发展?

刘瑞红:15年来,学校的社会认可度实现“阶梯式攀升”。中考招生规模从建校初的1000余人增长至2025年的1530多人,获评“东莞市品牌学校,并成为“东莞市公办优质高中之一”,优质生源吸引力逐年增强;考入985、211等重点高校的人数持续增加,数理特色班成果显著:该班级超过80%的毕业生进入211高校,其中60%进入985高校。近5年已有620余名毕业生被上海交通大学、武汉大学、中山大学、华中科技大学等省内外名校录取,参加自主招生、艺体类升学通道也全面开花。

校友是学校最鲜活的“名片”。校友群体中人才济济。有持续深造考入顶尖高校后深耕科研,在人工智能、生物医药等领域崭露头角的青年学者;也有毕业后投身教育、医疗、基层治理等行业,用实干诠释责任担当的优秀从业者,他们都是六中“臻善致远”校训的生动写照。在刚举行的校友日活动中,2015届校友尹泽江分享了珍藏十年的六中照片,深情回忆参加运动会、学生会等校园生活,表达了对母校和老师深深的眷恋之情。

南方网:我们了解到一个细节,每年毕业典礼您都会逐一与毕业生合影送别,这件事情做了多少年?这份“仪式感”背后,蕴含着怎样的教育温度?

刘瑞红:我到六中任职两年多,已经参加了两届毕业典礼,所以这项“握手发证合照的毕业仪式坚持了两年,每届1300多人。每年的毕业典礼,对我来说都像一场漫长的“幸福马拉松”。从清晨开始,一站就是4、5个小时,握手、颁发毕业证、合影,重复1300多次。虽站立久了会腰酸背痛,但孩子们的笑脸总能驱散疲惫,每次我都会看着孩子们的眼睛说“祝贺,未来可期”,对我而言,这不是简单的仪式,而是一次“爱与责任的传递”——传递学校的温暖,也传递对他们的美好期许。

学生们的表现特别暖心又可爱。会说校长辛苦了,给我递水递糖果,有送手写贺卡的,有拥抱说要回校当老师的,还有写信分享自己的成长故事的,特别可爱。

说实话,我的感受就是:一切都值得。这是我作为校长,能给予每一位学子最直接、也最平等的尊重与祝福。我不是在颁发一张纸,而是在为他们的青春手册盖上六中的祝福印章。这是教育的仪式感,这也让我永远记得,我面对的是一个个鲜活、独特的生命。作为教育工作者,我想我们要始终保持着对生命的敬畏。“幸福各有模样,每一种未来都值得被认真对待,追求师生生命的幸福才是最有意义的”!

我们六中的全体教职工会把这份爱与责任一直传承下去。

记者手记:以“生命敬畏”锚定教育本质,用“多元滋养”照亮成长之路

当高中教育迈入“优质化”与“特色化”并行发展的新阶段,“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这一根本命题,始终需要回归“育人”原点来作答。东莞六中十五年的办学历程,正是对这一命题的生动诠释。

其核心教育理念“对每一位学生的终身发展负责”“每一种未来都值得被认真对待”,并非悬浮的口号,而是扎根于教育实践的每一个细节,成为贯穿学校发展的精神主线。

正如毕业典礼上1300多次的握手、四五个小时的站立,本质上是“敬畏每个鲜活生命”的具象表达:教育不是流水线的标准化生产,而是对个体价值的尊重与唤醒,是通过庄重的仪式传递“你很重要”的信念。而这种信念,将内化为学生持续成长的精神底气。

东莞六中的实践具有启示意义:一所优质高中的“优质”,不仅体现在升学数据的攀升或招生规模的扩大,更在于是否构建了“以学生为中心”的育人生态,是否让每一个生命都能找到属于自己的成长节奏。

毕竟,教育的终极目标,从来不是培养“相同的优秀”,而是唤醒“不同的精彩”;不是为学生规划固定的未来,而是为他们赋能,让他们有能力创造自己的未来。这,正是东莞六中15年发展留给教育界的深层思考。

南方网、粤学习记者 翁子盈